令和6年 須賀神社ご遷座390年奉祝大祭

令和6年 須賀神社ご遷座390年奉祝大祭 はコメントを受け付けていません5月31日・6月1日・2日

- 荒木町宵宮(5月31日)

- 策の池(むちの池)

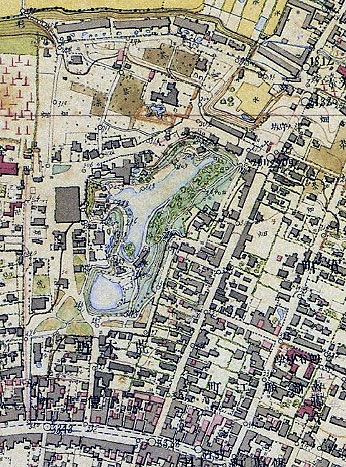

(地図は「五千分之一東京図測量原図 東京府武蔵國四谷区四谷伝馬町近傍 明治16年(1883年)より)

かつての花街としての雰囲気を色濃く残す四谷荒木町界隈。町の中心に南北に伸びる大きく深いスリバチ状の窪地があり、その谷底の一角にひっそりと「策(むち)の池」と呼ばれる小さな池が佇んでいる。現在は長さ10m弱、幅5m弱の小さな池だが、かつては長さ130m、幅も20〜40mある大きな池だった。

江戸時代、荒木町は街全体が松平摂津守の屋敷の敷地だった。その中にあった庭園の中心にあったのが、策の池だ。池の名前の由来には諸説あるが、いずれも「乗馬用の策(ムチ)」を池もしくは池の水源で洗ったことが由来とされている。

明治16年に測量された地形図を見ると、池は南側に丸い池が一つ、そして北側に大きく細長い池が伸びている。そして、池の北側にある等高線を見れば明らかなように、本来このスリバチ地形は南側を谷頭とする谷戸地形で、北側に高い土手を築いて谷戸を遮り水流を堰止め、池が造られていたことがわかる。この谷戸は「紅葉川」の枝谷である。紅葉川は富久町に発して曙橋付近から市ヶ谷に伸びる谷筋を流れていた川で、市ヶ谷より下流部は江戸時代以降は外堀として利用されている。

明治後期の地形図では既に池は姿を消しており、現在残っている部分だけとなっていたものと思われる。

明治時代に入ると庭園は払い下げられた。池の一角に天然の滝があったことから明治初期には茶屋が出来、観光名所となった。滝は落差4mほどあったというが、周囲の急速な都市化で明治後期には既にほとんど枯れていたという。一方で町自体は歓楽街として発展し、数百人の芸者を擁する花街となった。

- 四谷一丁目町内渡御・三町会神輿ミニ連合(6月1日)

- 若葉一丁目子ども神輿 (6月1日・2日)

- 本社宮出し(6月2日)

- 本社神輿各町巡行(若二・若三・南元町・四谷坂町)

- 若葉一丁目町内渡御(6月2日)

Visited 91 times, 1 visit(s) today