令和7年度 須賀神社例大祭(陰祭り)1

令和7年度 須賀神社例大祭(陰祭り)1 はコメントを受け付けていません6月6日(金) 荒木町宵宮

- 花柳界としての荒木町

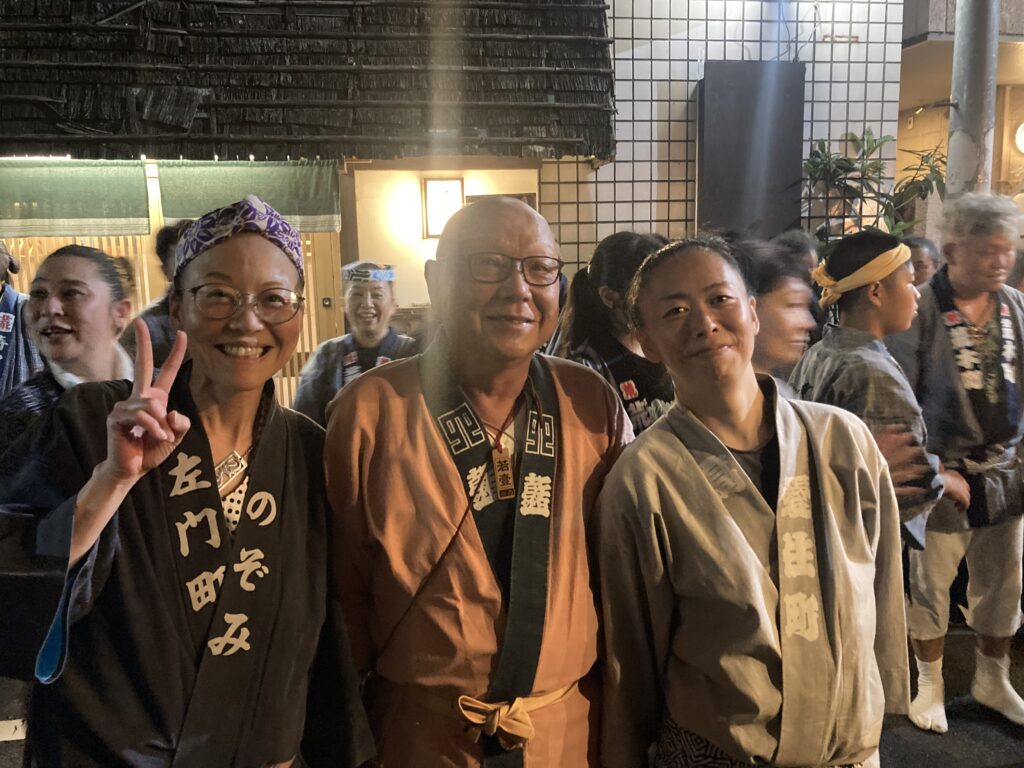

荒木町の花柳界は昭和40年代に衰退、1983(昭和58)年に三業組合が解散し花街としての歴史を終えた。現在、荒木町は花街の風情を残す飲食店街として人気がある。写真は現在の荒木町の様子で、中央奥付近が過去の写真の撮影場所。

江戸時代、荒木町は美濃高須藩の松平摂津の守の上屋敷だった。明治維新以降、その荒木町が花柳界となり一世を風靡する。天保十三年 伝馬町二丁目(荒木町)に伊勢屋豊吉が即席料理店を開く。松平邸の庭のむちの池畔。弘化二年 魚屋源八、料理を開店。常磐津文字清が遊芸を見せ、その妹、伊勢屋小六と武蔵屋由松が芸妓の始祖となる。明治五年 「劇団桐座」を三代目市川団之助が引継ぐ。この地を「荒木町」と改称する。明治八年、武蔵屋美尾吉、三浦屋小蝶、常磐津小いと、美の屋小津る、梅の屋小きく、蛇の目鮨美家吉、座敷上り。明治九年 新橋芸妓小亀が二代目鈴八として座敷上り。新名古屋小よし、二川屋才吉、竹武蔵梅八、柏尾松吉、新武蔵大吉も座敷上り。明治三十三年 芸妓小よしが陸軍中尉と心中事件をおこす。明治三十八年 芸妓五十九名、お酌十一名

荒木町の芸妓は「津の守芸者」と言われ気品が高く、板前の腕も一流と言うことで新橋や赤坂を避け、荒木町に来る粋客が押しかけた。

昭和三年 芸妓屋八十三軒、芸妓二百二十六名、お酌二十六人。待合六十三軒、いさみ、浜の家、常盤、花月など。料理屋十三軒。伊勢虎、魚金、岡田など。玉代:一時間一本五十銭。平座敷:(二時間)玉二本、祝儀二銭。箱屋三十銭。計三円三十銭。約束 :(三時間)玉五本、祝儀三円。箱屋三十銭、計五円八十銭。

昭和52年 料亭・待合十三軒。芸妓二十六人。昭和58年 三業組合(料亭・待合・芸妓屋)解散し見番も消滅。

- 料亭 岡田(明治~大正)

.jpg)

Visited 84 times, 1 visit(s) today