伝統を受け継ぐ江戸の町火消し!

伝統を受け継ぐ江戸の町火消し! はコメントを受け付けていません火事と喧嘩は江戸の華 粋で鯔背な江戸文化

- 江戸消防記念会(You Tubeより) こちらをクリック

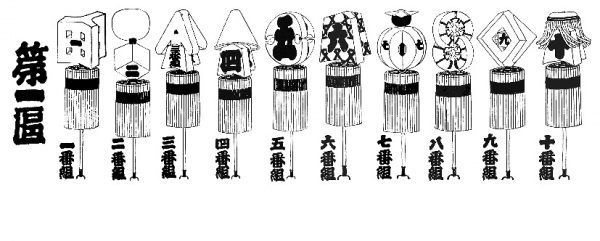

・各区の纏

・江戸の華子供遊びより

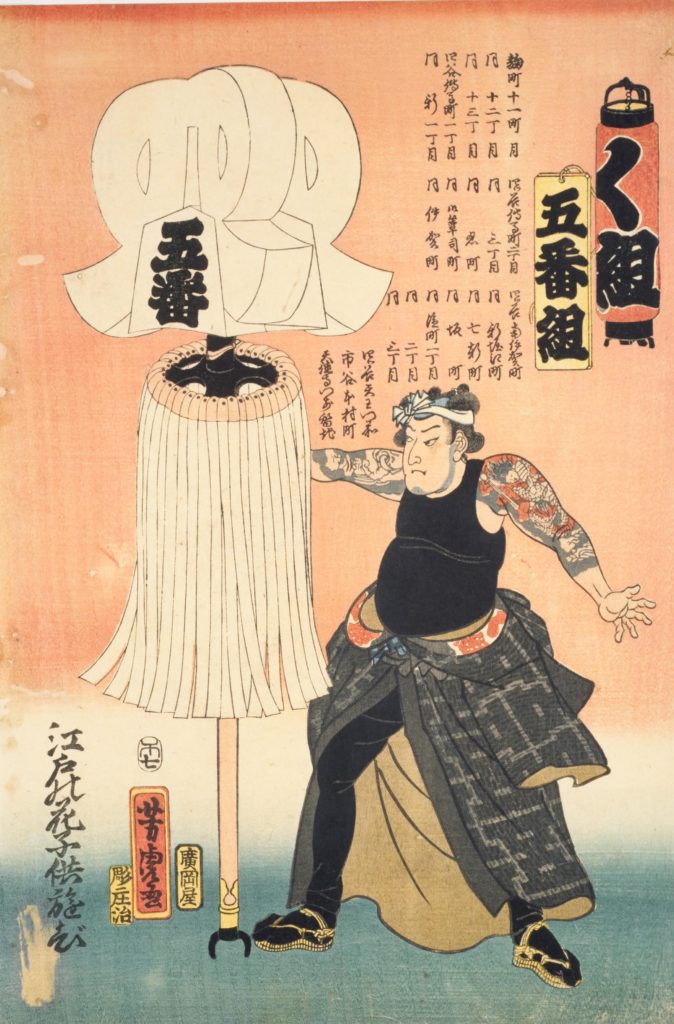

歌川芳虎 安政5年 (1585年)

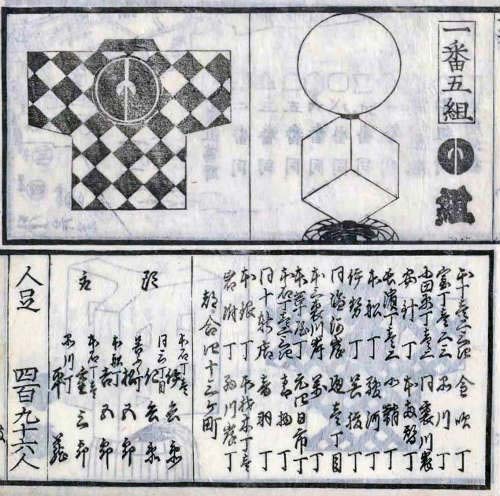

・伊呂波組纏鑑より

慶応2年・1866年 (今から159年前)刊。

・梯子乗り

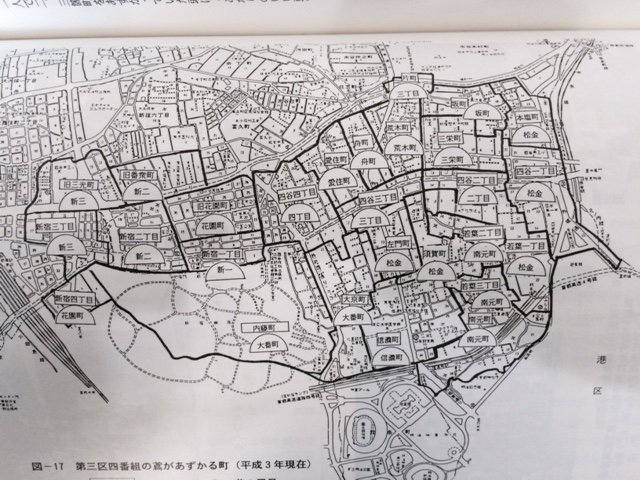

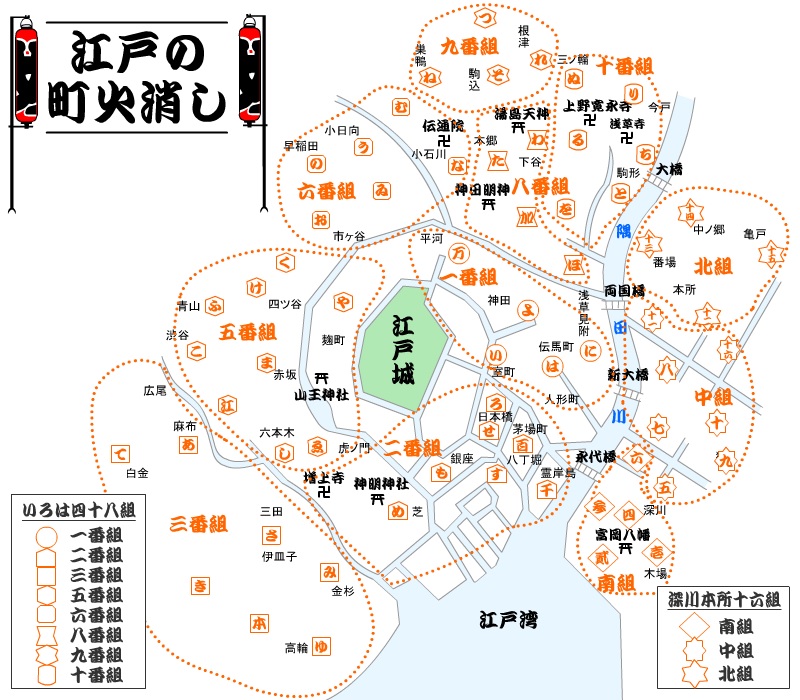

江戸消防記念会 第3区 4番組 今からおよそ286年前の享保4年(1719年)徳川幕府八代将軍吉宗の時代、時の町奉行 大岡越前守忠相の唱導で「いろは四十八組」の町火消が江戸に誕生し、さらに翌年、 本所・深川に南・北・中の十六組が生まれた。 江戸町火消は十組の大組に組織され、その中の「一番組」 「五番組」「六番組」が現在の「第三区」のルーツである。 明治初年に「第三大区」となった時、一番組から六番組(元や・万 ・ま・く・ゐ・お組)までで組織されていた。七番組(元の組)は明治20年の名簿に記載されているので、その前に加入した。そして戦後、 昭和30年(1955)以前に八番組から十番組(元こ・ふ・け組)までが 加わった。しかしながら、新たに加わった渋谷区内の十番組は昭和50年代に、続いて九番組・八番組が平成に入ってから欠番になり現在に至っている。

四番組の鳶の受持ち地区

********************************

1.江戸町火消の歴史

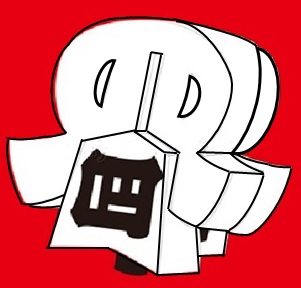

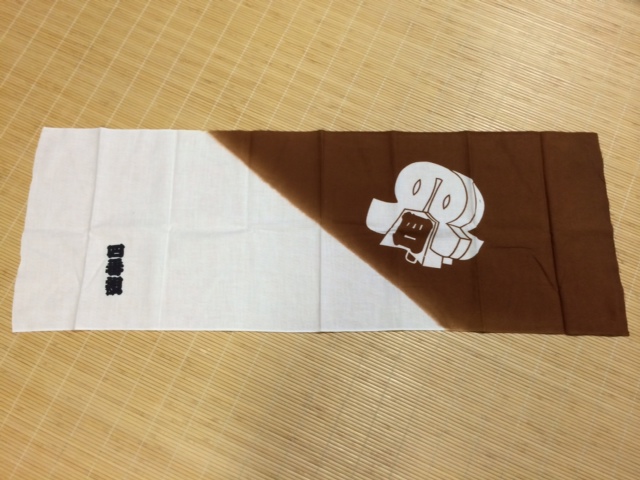

く組の獅子頭

日本各地の祭礼や芸能などに登場する獅子頭は、伎楽(ぎがく)とともに中国から渡来したといわれ、後に五穀豊穣の祈祷や悪霊(あくりょう)を払い清める破邪の霊獣として獅子信仰が生まれた。

また、獅子頭が獅子舞から離れ、それ自体が信仰の対象となっている神社もあります。埼玉・玉敷神社では、神宝である獅子頭を人々が貸し出して祀った後に、家々を祓って歩くという神事が伝わっています。東京・波除稲荷神社には、金箔・金箔で飾られた獅子頭が祀られており、頭に着いた宝珠の中には神像が収められています。大阪・難波八坂神社には、巨大な獅子殿があり、この神社の御祭神である牛頭天王(ごずてんのう)の憤怒の形相をあらわしているとのことです。このように獅子頭そのものが信仰の対象となるということは、狛犬にはない特徴だと言えるでしょう。

花園神社例大祭 本社宮出し

2.四谷の仕事師 く組のアルバム

3.く組の正月梯子乗り

2017年1月5日 須賀神社 染の庵坊さん撮影

2.jpg)

2.jpg)

3.jpg)

4.いろは48組のアルバム

動画の再生をクリックしたご覧ください