Miyaさんの四谷Blog

Leave a comment************************

*************************

***************************************************************

-1024x718.jpg)

-1024x768.jpg)

四谷は横丁と坂の町

四谷見附から四谷大木戸に向かう甲州街道の尾根添いにはお江戸の名残を残す四谷十八か町があります。道沿いには四谷一丁目、四谷二丁目、四谷三丁目、四谷四丁目、また尾根から左右に横丁が走り両側の谷に向かい 他14か町があります。新宿に向かって左側の通りには手前から仲殿横丁、おだて横丁(たいやき若葉)、西念寺横丁、天王横丁(須賀神社参道)、石切横丁、法蔵寺横丁(若葉1-1)と横丁が続き、これらの横丁を入ったエリアが若葉一丁目町会です。四谷は横丁と坂の町。当町会は閑静な住宅街ですが神社仏閣等、江戸の名残を残す街並みも健在です。

- 横丁の紹介(PDF)を見る

***********************************************************************************::

甲州街道、四谷二丁目を左に入ると天王坂。坂を下った突き当りに地元の総鎮守須賀神社の男坂が見えます。アニメ『君の名は』で有名になったあのシーン。現在でも多くの外国人が訪れます。

新町名と旧町名

四谷三栄町(箪笥町・北伊賀町・新堀江町) 信濃町(東信濃町・西信濃町・平長町) 須賀町(須賀町・南寺町) 大京町(右京町・大番町) 本塩町(本村町・七軒町・塩町一丁目) 南元町(元町・南町) 四谷一丁目(尾張町・麹町十一丁目・麹町十二丁目・伝馬町一丁目・仲町一丁目) 四谷二丁目(麹町十三丁目・伝馬町新一丁目・伝馬町二丁目) 四谷三丁目(伝馬町三丁目・忍町・塩町二丁目) 四谷四丁目(塩町三丁目・永住町) 若葉一丁目(南伊賀町・仲町二丁目・仲町三丁目) 若葉二丁目(寺町・谷町二丁目) 若葉三丁目(谷町一丁目)霞岳町(霞ヶ岳町・西信濃町・大番町)

昭和の風景

- 四谷の老舗

若葉一丁目~三丁目の変遷

山中村。江戸時代は四谷伊賀町の南部、四谷仲町・四谷駕籠町(明治2年四谷東仲町)・安楽寺 門前・東福寺門前・西念寺門前・愛染院門前・鮫河橋谷町・元鮫河橋北町。明治4年四谷南伊賀町、 同五年東側の武家地をあわせる。同年四谷東仲町・四谷仲町の一部をあわせて四谷仲町2丁目、同 年武家地を四谷仲町3丁目、昭和18年四谷南伊賀町・四谷仲町2~3丁目をあわせて現行の「若 葉1丁目」とした。明治2年安楽寺門前・東福寺門前・西念寺門前・愛染院門前をあわせて四谷南 寺町、同五年さらに寺地をあわせて四谷寺町。同年鮫河橋谷町の一部と寺地をあわせて鮫河橋谷町 2丁目。昭和18年四谷寺町と鮫河橋2丁目をあわせて現行の「若葉2丁目」。明治5年元鮫河橋 北町・鮫河橋谷町の一部をあわせて鮫河橋谷町1丁目とし、昭和18年に現行の「若葉3丁目」に 改めたが、新住居表示は実施できていない。丁目の次の番号は街区番号で、住居表示番号ではない。 どう違うかっていわれてもなぁ。似たようなもんだ。 参考資料:「東京都住居表示に関する資料」『新宿区史』『新宿区町名誌』など

※若一町会の変遷 ⇒ リンク

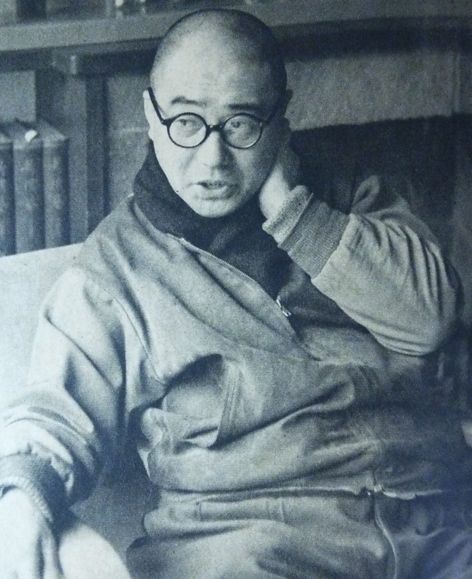

十三軒横丁とあんつるさんの思い出

実家の住まいは十三軒横丁という袋小路で、戦後、十三軒の家があったことからついた地名だそうです。 元男爵、大学の先生、弁理士、小説家、写真屋さん、元新橋の芸者さん、左官タイル職人等、合わせて十三軒。当時いた世帯も現在では5件になりました。我が家の左隣、1軒おいて安藤邸がありました。 演芸評論家、小説家として有名な方で 昭和38年 『巷談本牧亭』で直木賞を受賞されました。 若葉在住時のエピソードとして有名なのが、自宅近くのたい焼き「わかば」の話です。敗戦後の困難な時期に、しっぽまで餡が入ったたい焼きを売る店主の誠実な仕事に感動した彼が、このことをエッセイにして新聞に載せたところ、翌日から行列ができたという話し。 昭和27年にこちらに移ってこられたようで、僕より幾つか年上のハルコさんとヒデコさんという二人の娘さんがおりました。ご本人には息子の様に、娘さんには弟の様に可愛がられ、よく安藤邸を遊び場にしており小学校の3年生頃までちょくちょく安藤邸にお邪魔しておりました。2階の執筆をする広間に上がり何をして遊んだという記憶はありませんが『淳ちゃん、淳ちゃん』と可愛がって 頂きました。 家を訪れたり道ですれちがう時は必ず敬礼で挨拶をするのが常で、 いがぐり頭のベレー帽姿、満面の笑顔で敬礼を返してくれました。 直木賞の受賞が昭和38年ですからちょうど小説を執筆されていた前後のころでしょう 。受賞後は多忙になられたし、僕も学年が上になったことで以前ほど御宅に お邪魔する事はなくなりましたが道でお会いすればテレながらも必ず敬礼で挨拶しておりました。残念なことに 昭和44年9月、僕が中学3年生の年に、60歳という若さで亡くなりました。 雑司ヶ谷霊園に墓所があります。

- 安藤鶴夫さん

Please give us your valuable comment